原点

よさこい祭りのはじまりは、1954年、

高知の街から始まりました。

その第1回で踊られた、

たった一度きりの踊りと楽曲——

それが「原点よさこい」です。

現在のよさこいとは異なる、

素朴で力強い振付と響きには、

戦後復興を支えた人々の願いや誇りが込められていました。

時代とともに形を変え、

姿を消したこの踊りを、

いま改めて見つめなおし、

未来へと受け継いでいく。

それが、私たちの原点です。

誕生

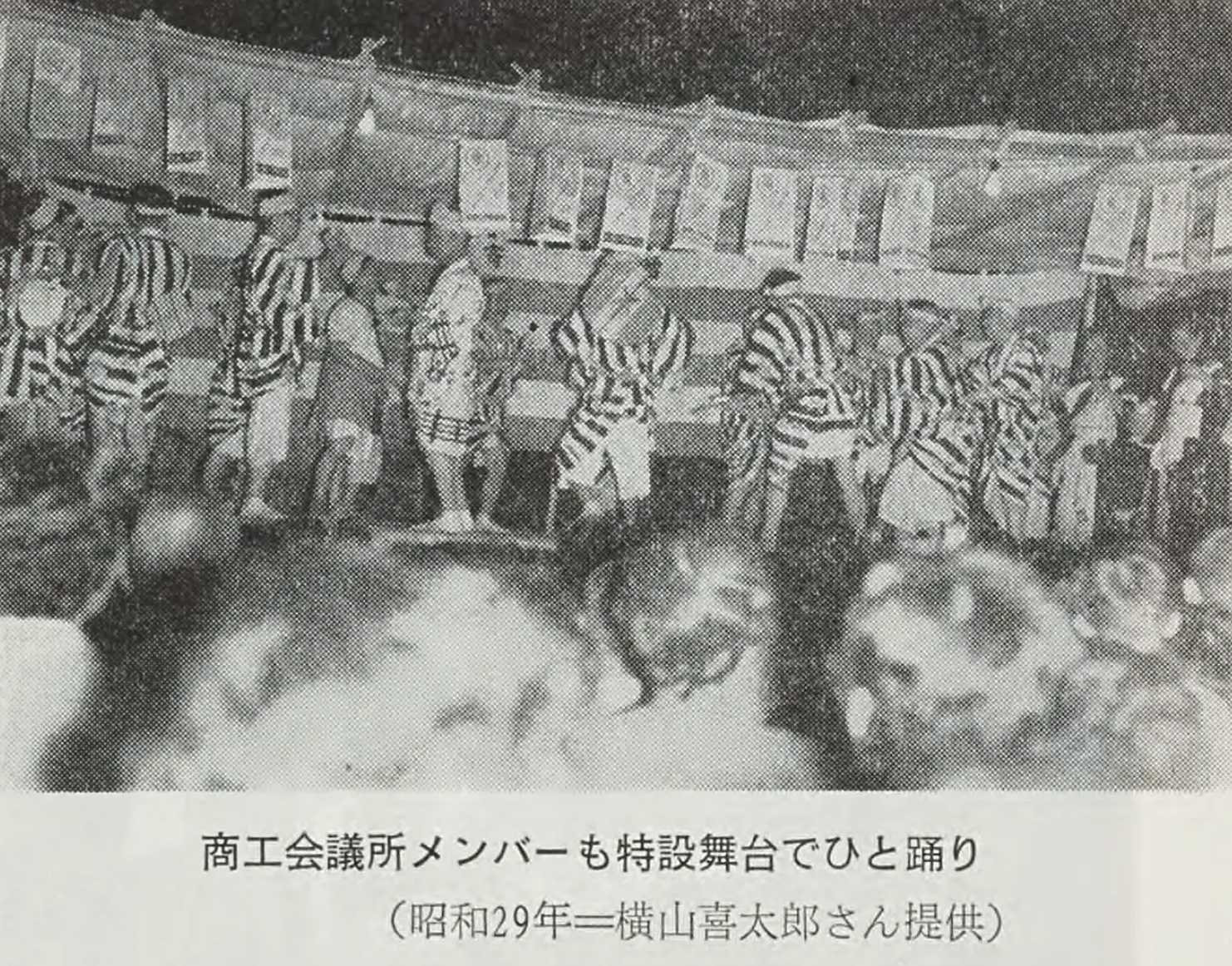

1954年、よさこい発祥の地・高知で、戦後復興と市民の笑顔を願って誕生したのが「よさこい祭り」です。

企画を推進した高知商工会議所の濱口八郎氏の想いに応え、音楽家・武政英策氏が土佐民謡「よさこい節」を元に楽曲を制作。

日本舞踊の型をベースにしながらも、誰もが踊れる前進型の振付が考案されました。

この特別な踊りと楽曲は、1954年の第1回のみ披露され、現在「原点よさこい」と呼ばれています。

曲と踊り

原点よさこいの楽曲は、土佐民謡「よさこい節」をもとに、音楽家・武政英策氏が作曲・編曲。

「ヨッチョレヨ♪」の軽快なリズムと、高知の名所を盛り込んだ親しみやすい歌詞が特徴です。

踊りは日本舞踊の型を基本に、五大流派の師匠たちの協力のもと考案され、

舞台芸術の品格を保ちつつも、誰もが街なかで楽しく踊れるよう工夫されました。

最大の特徴は、鳴子を両手に“前へ進む”振付。

復興への願いと未来への希望を象徴する、この踊りこそが、今に続くよさこいスタイルの原型です。

それは、未来へ進むための

踊りだった。

1954年の第1回よさこい祭りで披露された「原点よさこい」は、 本来“前に進む踊り”としてつくられたにもかかわらず、 実際には演舞の進行が滞り、**「お祭りとしてうまく流れなかった」**という課題を抱えていました。 また、作曲者の武政英策先生は、当初から「踊りも歌も時代とともに変わっていく。気楽にやりや」という言葉を残しており、 一つの型に固執せず、自由な変化を受け入れる姿勢を持っていました。 このような実際の運営面での問題と、 「よさこいはもっと自由であっていい」という当事者たちの柔軟な価値観が重なり、 「原点よさこい」は翌年から使われることなく姿を消すことになったのです。 しかしそのたった一度の舞が、今日の多様で自由なよさこい文化の出発点となりました。 一度きりだったからこそ、よさこいの“原点”として深く記憶されているのです。